近日,中国热科院椰子所油棕研究团队在油棕果实贮藏过程中脂质合成及其调控机制方面取得新进展。该研究通过对无籽油棕果实采后不同贮藏时期的转录组和代谢组联合分析,初步揭示了脂质代谢物合成差异的关键调控基因及代谢途径,为选育耐采后酸败的油棕品种奠定了理论基础。

棕榈油作为全球消费量最大的植物油,其形成的关键在于脂质合成,脂质的含量和组分比例直接影响棕榈油的产量和品质。油棕果实采后若不及时加工处理,将严重影响棕榈油品质。因此,深入解析采后贮藏期间油棕果实脂质的调控机制具有重要意义。

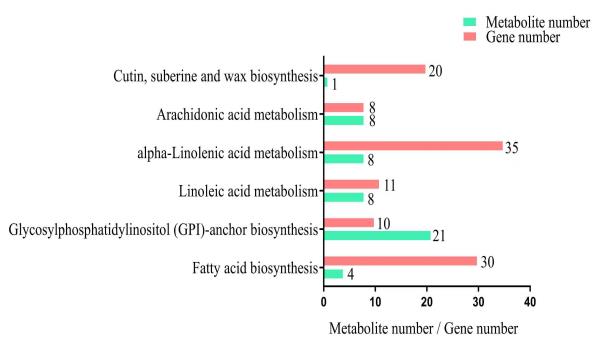

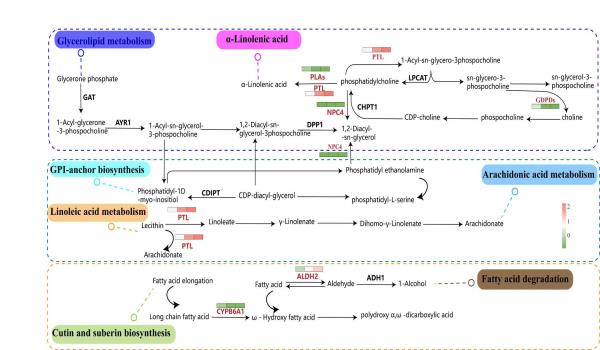

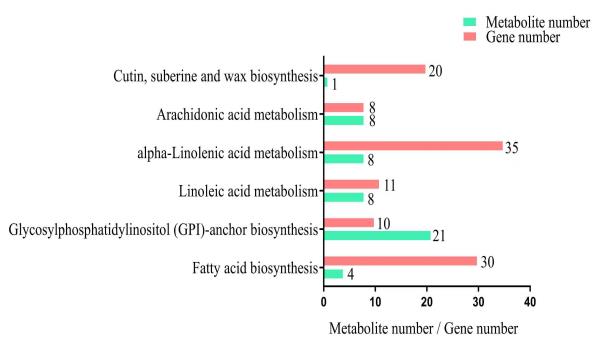

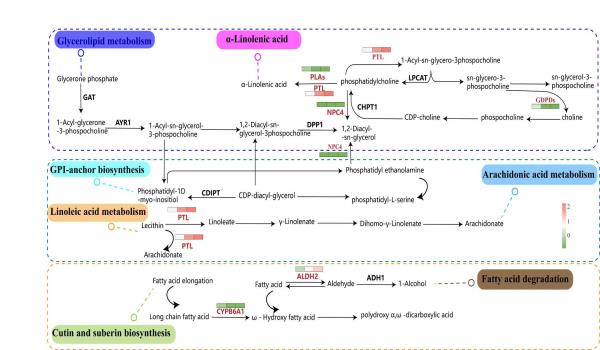

研究发现,无籽油棕果实中共鉴定出5个脂质大类,26个脂质亚类,518个脂质单体分子。通过KEGG联合分析,筛选出与脂质合成和代谢最显著相关的通路,包括Alpha-Linolenic acid metabolism、GPI-anchor biosynthesi、Arachidonic acid metabolism、Linoleic acid metabolism、Fatty acid degradation、Cutin, suberine and wax biosynthesis(图1)。进一步的关联分析表明,ALDH、PTL、CYP86B1、NPC4、GDPDs1、PLAs等基因可能参与调控甘油脂类、脂肪酰类和甘油磷脂类的合成(图2),在脂质代谢途径发挥关键作用。本研究为阐明无籽油棕果实采后酸败过程中脂质合成与代谢的调控机制提供了重要基因资源,通过调控这些关键基因的活性,有望有效抑制采后贮藏期间的脂质降解,从而延长棕榈油的储存期限,提升其加工品质和稳定性。

图1 采后不同时期代谢物及差异表达基因的通路统计

图2 无籽种油棕脂质生物合成途径及相关基因热图

相关成果以“Lipid Remodeling During Post-Harvest Storage of Seedless Oil Palm Fruits: Insights FromMulti-Omics Analysis”为题发表于中科院分区一区期刊《LWT-Food Science and Technology 》(影响因子6.6)。中国热带农业科学院椰子研究所助理研究员刘小玉和博士后Jerome Jeyakumar John Martin为论文共同第一作者,中国热科院椰子所付登强副研究员和曹红星研究员为该论文的共同通讯作者。该研究得到了热带作物生物育种全国重点实验室专项资金项目、国家重点研发计划项目、国家特色油料产业技术体系、农业农村部物种品种资源保护项目等项目支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.lwt.2025.118292

1960年2月周恩来总理视察热作两院(华南热带作物科学研究院和华南热带作物学院的简称)时,了解到椰子树是一种多年生木本高产油料作物,一个成熟的椰子果实可以榨出二两油,心里总是装着人民的周总理指示“椰子的科学...

查看详情»

1960年2月周恩来总理视察热作两院(华南热带作物科学研究院和华南热带作物学院的简称)时,了解到椰子树是一种多年生木本高产油料作物,一个成熟的椰子果实可以榨出二两油,心里总是装着人民的周总理指示“椰子的科学...

查看详情»